- 長期優良住宅ってメリットだけじゃないの?

- 取得して後悔する具体的な事例が知りたい

- 結局、長期優良住宅の認定は受けたほうがいいの?

長期優良住宅の認定をよく理解せずに進めてしまうと、入居の遅れや予想外の維持費に後悔するかもしれません。納得の住まいを実現するためには、事前にデメリットや注意点について理解しておくことが重要です。

この記事では、長期優良住宅で後悔する理由について、これから家づくりを始める方に向けてわかりやすく解説していきます。

この記事を読むことで、長期優良住宅を建てる際に気をつけるべきポイントが理解できて、納得のいく快適な住まいづくりが進められるでしょう。

結論として、長期優良住宅を取得することは経済面で大きなメリットがあります。家族が快適で安全に暮らせる住まいづくりの基準として、ひとつの目安とするのがおすすめです。

記事の後半では、長期優良住宅で後悔しないための対策についても詳しく解説をしていきますので、家づくりの失敗を避けたい方は最後まで記事を読んでみてください。

▼ハウスメーカー比較なら、無料の一括資料請求サイトがおすすめ!

タウンライフならスマホで3分、家づくり情報が手に入る!

- 複数メーカーのカタログがまとめて届く

- 要望に合わせた間取りプランがもらえる

- オリジナル家づくり計画書がもらえる

- 自宅でゆっくり見積もり比較できる

- 希望するエリアの土地情報がもらえる

ほかにも一括資料請求サイトを利用するメリットがこちら!

- 資料をまとめてタイパ良く比較できる

- 営業なしで自分のペースで比較できる

- 展示場にないハウスメーカーに出会える

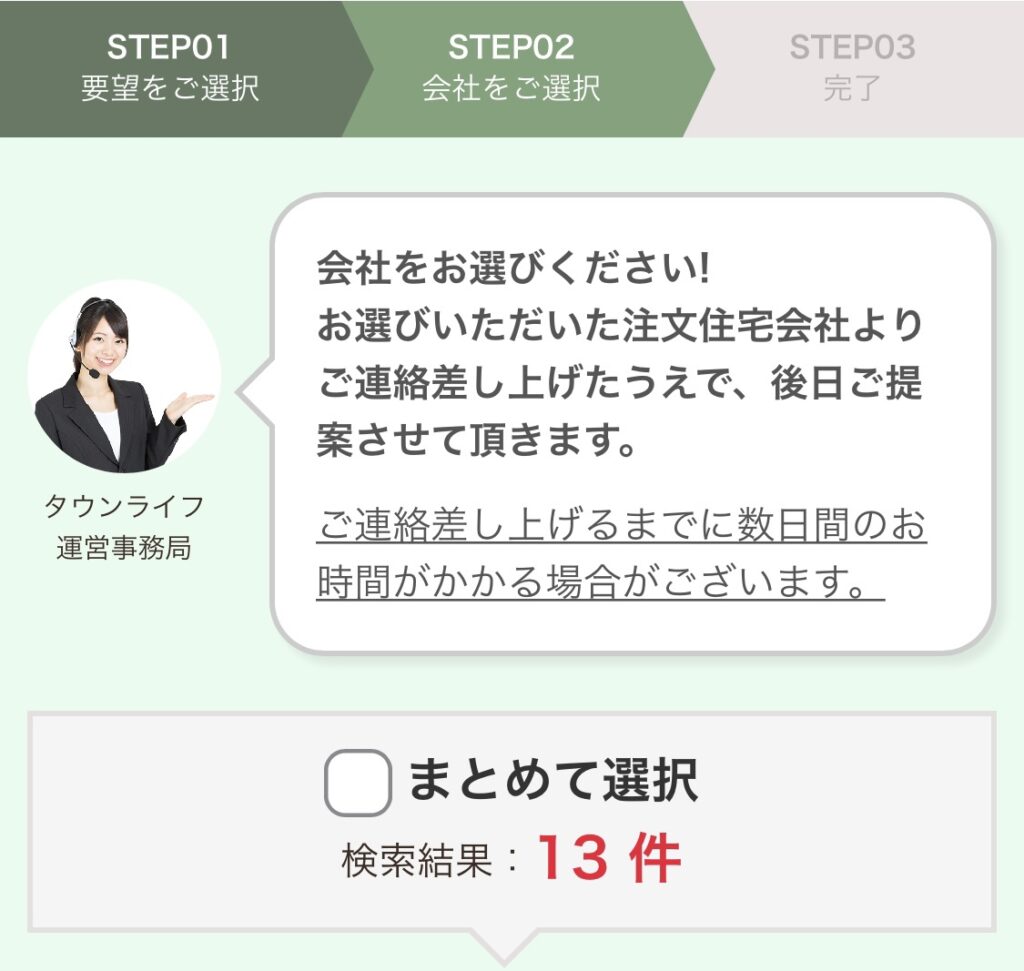

\\入力は簡単2ステップ//

資料をもらってお断りしても

違約金は一切かかりません!

【PRタウンライフ】

長期優良住宅で後悔する7つの理由

長期優良住宅には、税金の優遇や高い資産価値などのメリットが多い反面、実際に建てたあとに予想外のデメリットを感じて後悔するケースも多いです。ここからは、長期優良住宅で後悔する7つの理由について詳しく紹介していきます。

- 申請や認定にかかる費用が予想以上に高かった

- 建築期間が延びて入居が遅れた

- 間取りに制限があって要望を叶えられなかった

- 定期的なメンテナンスが負担になった

- リフォームや増築での手続きが面倒だった

- 設計の変更が簡単にできなかった

- 点検口の設置で内装の見栄えが悪くなった

1:申請や認定にかかる費用が予想以上に高かった

長期優良住宅は、申請や認定にかかる費用が通常の住宅よりも高く、予想外の出費に後悔する人が多くいます。

申請には書類作成や専門家による計算、行政への申請費用など、一般の住宅ではかからない追加費用が発生します。さらに、認定基準を満たす設計や性能を実現するために、建築費が想定よりも膨らんでしまうケースも多いです。

よくあるケースとして、次のような費用が追加でかかります。

- 設計事務所やハウスメーカーによる申請書作成料

- 行政機関への申請手数料(5~10万円程度)

- 性能基準を満たすための建材や設備の追加費用

結果として、想定していた予算より数十万円多くかかる場合もあります。長期優良住宅を検討するときは、申請や認定にかかる費用を事前に確認して、予算オーバーにならないよう注意しましょう。

2:建築期間が延びて入居が遅れた

長期優良住宅の認定を取得することで、通常よりも建築スケジュールが長引いて入居が遅れることがあります。

認定を受けるには、設計段階での基準チェックや行政への申請・審査が必要です。このプロセスが加わることで、工事開始までに1〜2ヶ月ほど余分に時間がかかることもあります。

建築スケジュールが遅れる要因には、次のようなケースがあります。

- 設計変更のたびに認定の再審査が必要になる

- 申請書類の不備や修正対応で、認定が下りるまでに時間がかかる

- 着工時期がずれて、予定していた引っ越しのタイミングに影響が出た

建築スケジュールに余裕を持たせないと、入居時期がずれて思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。長期優良住宅を検討する場合は、申請期間もふまえたスケジュールを立てることが大切です。

3:間取りに制限があって要望を叶えられなかった

長期優良住宅の認定基準を満たすために、希望していた間取りやデザインが実現できず後悔するケースもあります。

長期優良住宅では「耐震性」「劣化対策」「維持管理のしやすさ」などの基準を満たす必要があるため、自由な設計に制限がかかることがあります。特に、構造や点検スペースの確保が必要になることで、理想の間取りが採用できないケースも多いです。

よくある設計上の制約には、以下のようなものがあります。

- 2階リビングや吹き抜けを希望していたが、構造の問題で採用できなかった

- 点検やメンテナンス性のために、収納や壁の配置が希望通りにできなかった

- 耐力壁が必要で大空間のリビングが叶えられなかった

長期優良住宅を選ぶときは、認定基準による設計制限を事前に理解して、あなたの希望と両立できるかを営業マンに確認するようにしましょう。

4:定期的なメンテナンスが負担になった

長期優良住宅では定期的な点検やメンテナンスが必要になるため、手間や費用がかかることで負担に感じる人もいます。

長期優良住宅の認定を受ける際には「維持保全計画」の提出が義務づけられており、一定期間ごとの点検や修繕を計画的におこなう必要があります。点検や修理を怠ると、認定の取り消しや将来的な資産価値の低下にもつながる点には注意が必要です。

維持管理で負担を感じやすいポイントには、次のようなものがあります。

- 10年ごとの点検で5万円以上の費用が発生した

- 定期点検の予約や立ち会いが手間になった

- 基準に沿った修繕をしないと、売却時に評価が下がる場合がある

長期優良住宅は「建てて終わり」ではなく、維持管理まで想定して建てることが、後悔しないためのポイントです。

5:リフォームや増築での手続きが面倒だった

長期優良住宅では、将来的なリフォームや増築をする際に申請や許可が必要になるため、手続きの大変さに後悔する人もいます。

認定を受けた住宅は、構造や性能を維持することが前提となっています。そのため、間取りの変更や増築工事をする場合、自治体への届け出や再審査が必要になる点は覚えておきましょう。

リフォームの際には、通常の住宅よりも設計の自由度が下がるなど、思うように改修が進まないケースもあります。

長期優良住宅は、将来のリフォームを想定して柔軟に家を変えていきたい人には不向きな場合があります。ライフステージの変化も見据えて、認定を受けるか判断することが重要です。

6:設計の変更が簡単にできなかった

長期優良住宅では、設計の途中で変更したい内容があっても、簡単には対応できないことがあります。

認定を受けるには、設計内容が基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、設計後に「やっぱり間取りを変えたい」と思っても、再審査や修正申請が必要となり、スムーズに変更できないことが多いです。

たとえば、設計変更で困りやすいケースには、以下のようなものがあります。

- 間取りを変更したいが、耐震性の再計算が必要になった

- 断熱性能に影響が出ると言われて、窓の大きさや位置を変えられなかった

- 変更による申請書類の作り直しで、引き渡し時期がずれてしまった

設計変更に柔軟に対応できない点は、長期優良住宅の大きな注意点です。後悔を避けるためにも、打ち合わせの段階でプランをしっかり固めることを意識しましょう。

7:点検口の設置で内装の見栄えが悪くなった

長期優良住宅では、室内に点検口の設置が必須なため、設置場所によっては見た目が損なわれて後悔することがあります。

床下や天井裏などの配管・構造を定期的に点検できるようにすることが、長期優良住宅の認定基準のひとつです。そのため、リビングや洗面室など目立つ場所に点検口が設置されることで、内装デザインに影響を与えることがあります。

たとえば、リビングの目立つ位置に点検口が設置されて統一感が損なわれたり、収納に設置されてスペースが狭くなるなどの後悔に繋がるケースもあります。

内装の見た目にこだわる人ほど、点検口の位置やデザインには注意が必要です。事前に設置場所を確認して、必要に応じて目立たない位置に変更できないか、営業マンに相談しましょう。

\\ネットで簡単2ステップ//

【後悔しない】長期優良住宅を建てる5つの注意点と対策

長期優良住宅には多くの魅力がある一方で、制度を正しく理解していないと、「こんなはずじゃなかった」と後悔するかもしれません。

ここからは、長期優良住宅を建てて後悔しないために、知っておくべき5つの注意点とその対策について詳しく解説をしていきます。事前に対策を知っておくことで、無駄な出費や手間を避けて納得の家づくりが実現できます。

- 事前に申請費用や建築期間を確認する

- 間取りの制限について理解しておく

- 維持管理に必要なコストを把握しておく

- リフォームや増築時の手続きについて確認する

- 認定基準違反時の罰則や取消条件を理解しておく

1:事前に申請費用や建築期間を確認する

長期優良住宅を希望するなら、追加でかかる費用や工期の長さについて事前に把握しておくことが大切です。

長期優良住宅は通常の住宅と比べて、申請や認定には専門的な手続きが必要です。これにより、設計や着工のスケジュールが長引いたり、申請に伴う費用がかかることで予算オーバーする可能性があります。

たとえば、次のようなトラブルが起きやすくなります。

- 書類作成や審査手続きで、申請から着工まで予定より1〜2ヶ月遅れた

- 設計の見直しで当初の予算より30万〜50万円増えた

- 引き渡しが遅れて、余分に仮住まいの費用がかかった

あとになって慌てないためにも、契約前の段階で「認定に必要な期間と費用」を、担当の営業マンに確認しておきましょう。

2:間取りの制限について理解しておく

長期優良住宅には設計上の制限があるため、希望する間取りが実現できるかを事前に確認する必要があります。

認定を受けるには「耐震性」や「維持管理のしやすさ」などの基準を満たす必要があり、間取りの自由度が制限されます。特に開放感のある空間を求めている方の場合、耐力壁の設置などで希望する間取りが叶えられないかもしれません。

設計の自由が利きにくくなるケースとして、以下のような事例があります。

- 大きな吹き抜けを希望したが耐震性の基準を満たせなかった

- 点検スペースを確保するために間取りの変更が必要になった

- 窓の配置まで計画していたが省エネ基準に合わなかった

デザイン重視で家づくりを進めたい人ほど、長期優良住宅を検討する際には特に注意が必要です。あらかじめ基準を満たすための制限を理解しておくことで、納得のいく住まいを実現しましょう。

3:維持管理に必要なコストを把握しておく

長期優良住宅は建てた後も維持費がかかるため、定期的な点検や修繕のコストについても把握しておく必要があります。

長期優良住宅では性能を保つために、計画的な点検やメンテナンスが義務付けられています。認定の取り消しや売却時に不利にならないためにも、実際の維持コストを理解しておくことが欠かせません。

たとえば、定期点検の費用として5〜10万円、経年劣化による外壁や屋根の補修で100万円以上の費用負担が発生することがあります。

維持にかかる費用は建築時の見積もりには含まれていないことも多いため、将来的な出費もふまえて資金計画を立てるようにしましょう。

4:リフォームや増築時の手続きについて確認する

長期優良住宅は、建てたあとにリフォームや増築をおこなう際も制限があるため、必要な手続きについても事前に確認しておきましょう。

認定を維持するためには、建物の性能を損なわないように管理する必要があります。性能に影響を与える改修をおこなう場合、自治体への届け出や工事の遅れの原因となることもあるので注意しましょう。

よくある手続き上の注意点には、以下のようなものがあります。

- 増築の申請に時間がかかり工期が大幅に遅れた

- 外壁の断熱性能を高めるために再設計の手間が必要になった

- リフォーム後の基準をクリアするために再度の性能評価が必要になった

将来的に増築やリフォームを考えている場合は、長期優良住宅の認定を受けることで、自由度が制限されることとなります。認定を取り消されないよう、リフォームについて計画前に営業マンと相談しておきましょう。

5:認定基準違反時の罰則や取消条件を理解しておく

長期優良住宅は、認定後も一定の基準を守り続ける必要があるため、認定取り消しの条件についても把握しておく必要があります。

認定住宅としての維持管理や性能を損なうような変更をおこなった場合、自治体から認定の取り消しを受けることがあります。一度取り消されると、税制優遇やローンの金利優遇などのメリットがなくなる恐れがあるので注意しましょう。

たとえば、認定取り消しにつながるケースとして以下のようなものがあります。

- 点検や修繕をおこなわず維持保全計画に違反した

- リフォームで断熱性能や耐震性を下げる工事をおこなった

- 維持管理の記録を残していないことで基準を満たしていないと判断された

将来にわたって制度のメリットを受け続けるためには、認定後も基準を意識した暮らしが必要です。長期優良住宅を検討する際には、認定を維持するための条件についても把握しておくようにしましょう。

\\ネットで簡単2ステップ//

長期優良住宅のメリット5つ

長期優良住宅には手間や費用がかかる一方で、制度を活用すれば家計や暮らしに大きなメリットとなります。

こちらでは、長期優良住宅の認定を受けることで期待できる5つのメリットについて具体的に解説をしていきます。デメリットとメリットのバランスを見極めて、本当にあなたの住まいに必要かどうかを判断してください。

- 税金の優遇制度(控除)を受けられる

- 住宅ローン金利の特別優遇が受けられる

- 地震保険料が割引になる

- 資産価値が下がりにくい

- 高性能で快適な暮らしが叶う

1:税金の優遇制度(控除)を受けられる

長期優良住宅の認定を受けると、住宅に関わる複数の税金で軽減措置を受けられるため、家計への負担を減らす効果があります。

認定住宅は国の基準を満たした「優良な住宅」として扱われるため、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税などで優遇を受けられます。これらは申請すれば誰でも受けられるわけではなく、長期優良住宅の認定を受けていることが前提条件です。

長期優良住宅の認定を受けることで、初期費用や維持費を抑えられる可能性があります。家づくりのトータルコストを考えると、税制面での優遇を受けられることは大きなメリットといえます。

2:住宅ローン金利の特別優遇が受けられる

長期優良住宅は、住宅ローンにおいても金利優遇の対象となるため、トータルの返済額を抑えられる点もメリットです。

金融機関や住宅金融支援機構(フラット35など)では、一定の基準を満たす住宅に対して金利を引き下げる制度を設けています。長期優良住宅の認定を受けることで、金利が低い分同じ金額を借りた場合でも、一般的な住宅より返済額が少なくなるのは助かりますね。

たとえばフラット35Sでは、長期優良住宅の特例を受けることで、当初5年間または10年間の金利が0.25%引き下げられます。

住宅ローンは返済期間が長いため、少しの金利差でも優遇を受けられることは家計にとって大きなメリットです。

3:地震保険料が割引になる

長期優良住宅に認定されると、地震保険料が割引されます。長期的な保険コストを抑えられることで、経済的なメリットを受けられる点もうれしいポイントです。

耐震性能などの基準をクリアしている長期優良住宅であれば、損害保険会社から地震に強い家と評価されます。その結果、地震保険料が最大で50%割引されるケースもあります。

代表的な割引の例として、耐震等級2以上で地震保険料が30%割引、耐震等級3の場合で最大50%割引が適用されて非常にお得です。

割引を適用することで、30年間で数十万円の保険料削減につながります。

地震保険は加入期間が長くなるほど負担が大きくなるため、割引があることで家計にとっては大きなメリットになります。、安全性と経済性を両立した住まいを叶えるためにも、長期優良住宅に対応した家づくりはおすすめです。

4:資産価値が下がりにくい

長期優良住宅は、将来の売却を考えたときに資産としての価値を維持しやすいことも特長です。

耐久性や省エネ性、維持管理のしやすさなどの要素がそろっていることで、長期優良住宅の認定を受けた住宅は、中古物件としても魅力が高く、売却時に価格が下がりにくい傾向があります。

長く住めることを前提としているため、買い手からの信頼を得られやすい点がメリットです。

マイホームを「資産」として考えるなら、長期優良住宅の認定は受けるのがおすすめです。住んだあとも価値を保ちやすい住宅は、家族の将来にとっても安心できる住まいと言えるでしょう。

5:高性能で快適な暮らしが叶う

長期優良住宅は、断熱性・耐震性・省エネ性などに優れているため、快適で健康に暮らせる住まいを高いレベルで実現できます。

認定を受けるには、国が定める複数の性能基準をクリアする必要があります。これにより、夏は涼しく冬は暖かい、住み心地の良い住環境が整います。

地震に強く、メンテナンス性にも優れているため、将来にわたって長期的に安全な暮らしを叶えられる点もメリットです。

たとえば、暮らしの快適さにつながる性能の一例がこちら。

- 断熱性能が高く、冷暖房費を抑えられる

- 大きな地震がきても普段の生活を維持できる

- メンテナンス性が高く、手間とコストが抑えられる

家族が長く安心して暮らせる住まいを求めるなら、長期優良住宅はおすすめの住まいです。

\\ネットで簡単2ステップ//

長期優良住宅とは?長期にわたって快適で安全に暮らせる住まい

長期優良住宅とは、「長く、安心して住み続けられる」と国が認めた住宅のことです。耐震性や断熱性など、複数の基準をクリアしている家だけが認定されます。

ひとつの家を大切に長く使うことで、資産としての価値も保たれて、環境負荷の軽減にもつながります。

特徴として、認定を受けると税金の軽減やローン金利の優遇などを受けられる点がメリットです。ただし、一定の性能や管理体制の基準をクリアする必要があるため、申請の手間や費用がかかる点には注意が必要です。

「安心・快適・高性能」な暮らしを実現したい方には、長期優良住宅はひとつの目安としたい指標と言えるでしょう。

知っておくべき長期優良住宅の認定基準8項目

長期優良住宅の認定を受けるためには、建物の性能や管理体制について、国が定めた8つの基準をすべて満たす必要があります。それぞれの基準は、長く安全・快適に住み続けるために設けられたもので、設計段階からの基準を満たすための対策が必要です。

以下の表で、各基準の概要をわかりやすくまとめました。

| 認定基準の項目 | 基準クリアの条件 |

|---|---|

| 耐震性の基準 | 大地震でも倒壊しない耐震性 (耐震等級2以上または同等の基準) |

| 劣化対策 | 構造部分が数世代にわたり使用できる設計 (劣化対策等級3相当) |

| 維持管理のしやすさ | 給排水管などの点検や更新がしやすい設計 (維持管理対策等級3相当) |

| 省エネルギー性能 | 高い断熱性と省エネ性能 (断熱等性能等級5、一次エネルギー消費等級6) |

| 維持保全計画の作成 | 定期点検と補修に関する計画を作成し、実行可能な体制を整える |

| 住居の広さ | 戸建て:75㎡以上 共同住宅:55㎡以上、かつ一部屋は40㎡以上 |

| 居住環境への配慮 | 景観や周辺環境に配慮した計画 (地域の条例・景観計画に適合) |

| 災害対策 | 洪水・土砂災害・津波など、立地のリスクに応じた災害対策を講じる必要がある |

上記の8項目は、それぞれが住宅の品質を高めて、将来的な資産価値や安心感にもつながる重要な要素です。認定を目指す場合は、設計段階から営業マンとよく相談しながら進めるようにしましょう。

▼長期優良住宅を建てられるおすすめのハウスメーカーが知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

\\ネットで簡単2ステップ//

【Q&A】長期優良住宅でよくある質問

- 10年ごとの定期点検を忘れるとどうなる?

-

維持保全計画に基づく点検を怠ると、長期優良住宅としての認定が取り消される可能性があります。認定の取り消しにより、税制優遇や補助金などの特典が受けられなくなることもあるため注意が必要です。

- 長期優良住宅の寿命(耐用年数)はどのくらい?

-

一般的に、長期優良住宅は「少なくとも100年住み続けられること」を想定して設計されています。もちろん、定期的な点検や適切なメンテナンスを継続することが前提です。

- 認定後に取り消しは可能?

-

長期優良住宅の認定は、特定の条件下で取り消すことが可能です。認定取り消しの条件は以下のとおりです。

- 申請者からの申し出

- 維持保全義務の不履行

- 虚偽報告や報告義務違反

- ZEH住宅との違いはなに?どちらが得?

-

2つの住宅は、以下のようにそれぞれ目的が異なります。

- 長期優良住宅:長く快適に住める構造

- ZEH住宅:省エネ+創エネでエネルギー収支ゼロ

住宅の資産価値や安心を重視するなら長期優良住宅、将来の光熱費を抑えたいならZEHが向いています。

- 既存の住宅を後から長期優良住宅にできる?

-

基本的には新築時に認定を受ける制度ですが、既存住宅でもリフォーム時に条件を満たせば認定を受けられる場合があります。ただし、審査が厳しく費用もかかるため、専門家への相談は必須と考えましょう。

まとめ|長期優良住宅は資産価値が高くてお得な住まい

この記事では、長期優良住宅で後悔する理由や注意点、そして制度を活用するメリットまで幅広く解説してきました。

長く住む家だからこそ、「性能」だけでなく「制度の仕組み」まで理解したうえで判断することが大切です。

結論として、長期優良住宅は税制優遇や住宅ローンの金利優遇、地震保険料の割引など、家計にやさしい制度が整った住宅です。一方で、申請の手間や設計の制限、維持管理の負担といったデメリットもあるため、正しく理解した上で制度を利用しないと後悔につながることもあります。

以下に当てはまる人は長期優良住宅がおすすめです。

- 税金控除やローンの優遇を活用したい人

- 家の資産価値を長期的に維持したい人

- 住宅の性能・快適性を重視する人

- 維持管理の手間や費用が許容できる人

一方で、「間取りや設備の自由度を優先したい人」「維持管理の手間が面倒だと感じる人」は、一般の注文住宅も検討したほうがよいでしょう。

家づくりで後悔しないためにも、実績があり制度への理解が深いハウスメーカーを比較・検討することで、あなたのライフスタイルに合ったパートナーを見極めましょう。

家づくり成功の秘訣はあなたにぴったりなハウスメーカーを見つけること

後悔のない家づくりを実現する秘訣は、あなたの要望を叶えてくれるハウスメーカーを見つけることです。

相性のいいハウスメーカー、営業マンとともに家づくりをおこなうことで、性能も価格も妥協しない納得の住まいが建てられます。

しかし、複数のハウスメーカーに1社ずつ希望を伝えて、相性を確認するのは時間もかかり大変です。

わたしも実際に、ハウスメーカーを3社ほど訪問。1社あたり4~6時間ほどかけて、デザインや間取りの提案をしてもらいました。

「そんなに時間をかけてられない」「希望は叶えたいけど効率よく家づくりをしたい」と思いますよね。

そこで利用したのが、無料でできる間取り作成サービス「タウンライフ家づくり」でした。

タウンライフなら、簡単な入力だけで次のような情報が手に入ります。

- 希望に合った間取りプランを提案してもらえる

- 複数の住宅会社から一括で資料請求できる

- たくさんの暮らしのアイデアが手に入る

自宅にいながらスマホで3分で依頼できて本当に便利でした。

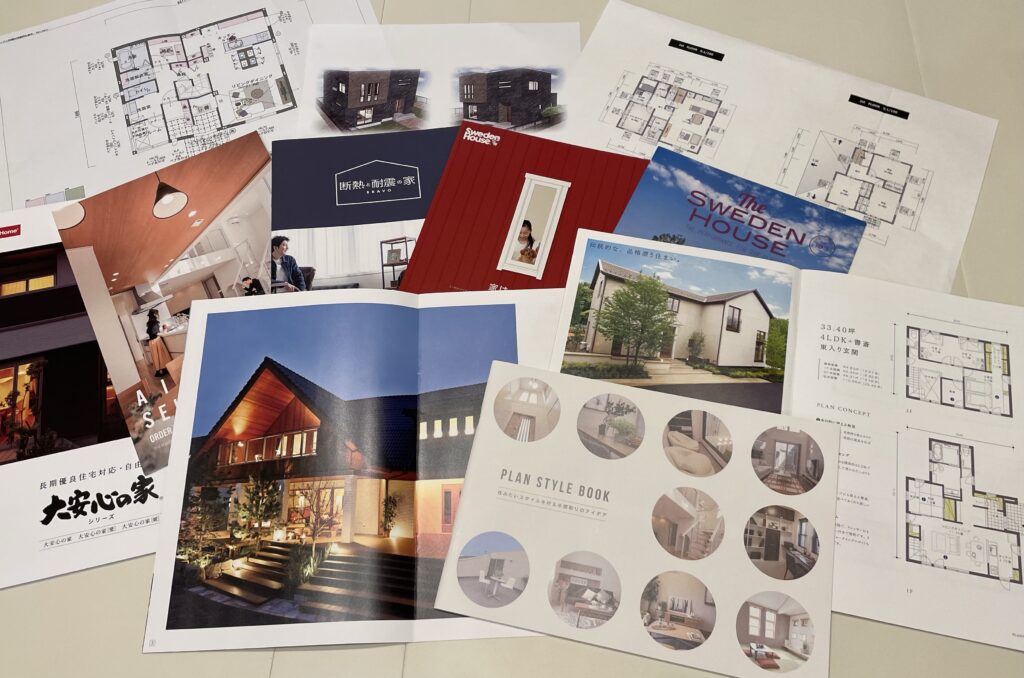

タウンライフなら家づくりのアイデアが一括で手に入る

タウンライフで資料請求すると、間取りプラン以外にも次のような資料が無料でもらえます。

- ハウスメーカーのカタログ

- 家づくりのアイデア集

- 要望にあわせた間取りプラン

無料なのにすごい数の情報が手に入る!

提携しているハウスメーカーも豊富で、きっとあなたの要望を叶えてくれるハウスメーカーに出会えます。

資料請求したからといって契約しなくても違約金などは一切かかりません。

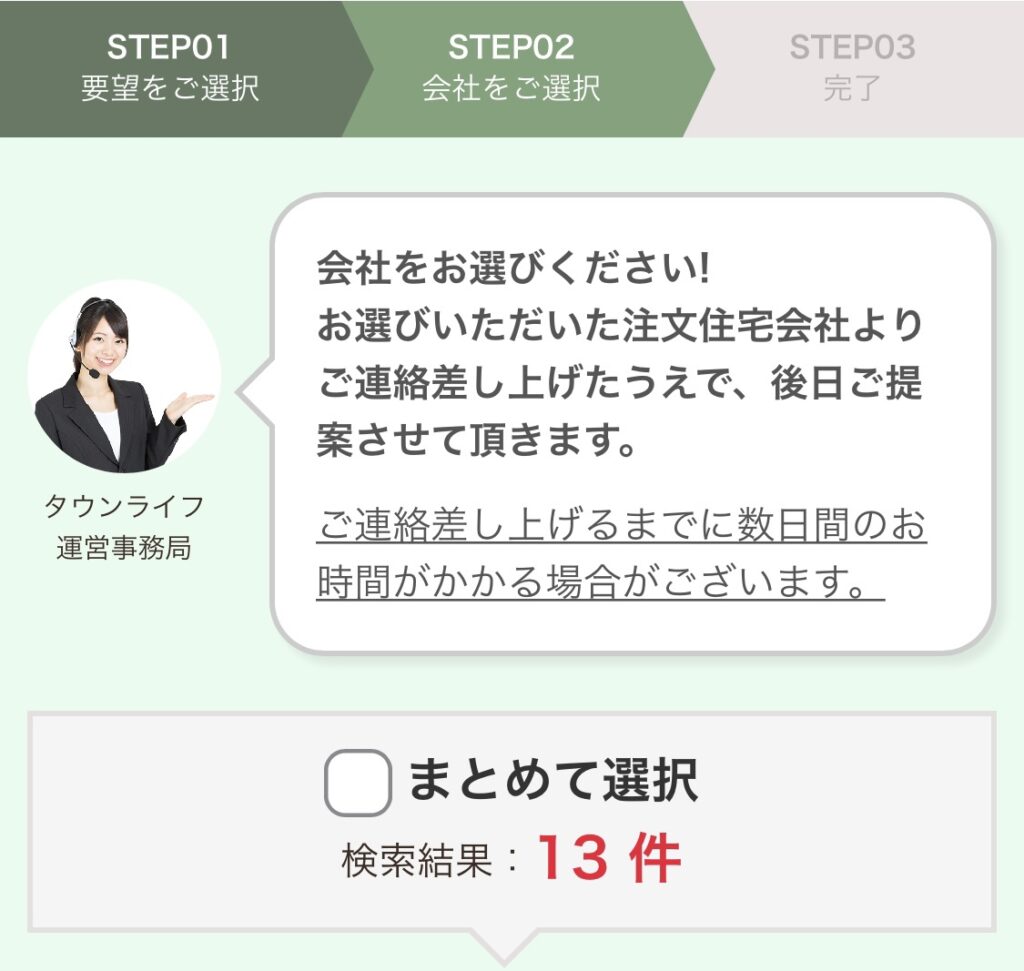

【3分で完了】申し込みは簡単2ステップ

タウンライフを使えばスマホからたったの3分で、複数のハウスメーカーに一括で間取り作成依頼ができます。

入力は要望を選択していくだけだからとっても簡単。

たったこれだけで一括で家づくりの資料が手に入ります。

備考欄に詳細な要望を入力することで、より希望を反映した間取り提案をしてもらえます。

【入力例】

- 1階にファミリークローゼットがほしい

- 洗面と脱衣室を分けたい

- リビングの一角にワークスペースがほしい

タウンライフ家づくりを活用して後悔のない家づくりにしよう

タウンライフ家づくりは、簡単・3分・無料で複数のハウスメーカーを比較できる一括資料請求サービスです。自宅にいながら、複数のハウスメーカーから間取りを提案してもらえます。

資料をもらって契約をお断りしても費用は一切かかりません。

わたしもタウンライフを利用して、理想の間取りを叶えられるハウスメーカーを見つけられました。

一方で、はじめから1社にしぼって家づくりをしてしまうのはおすすめしません。必ずあなたの要望に近いハウスメーカーを2・3社に絞って比較検討しましょう。

ハウスメーカーごと特徴を理解することで、本当に相性のいいメーカーがきっと見つかります。