- オール電化とガス併用、どっちが光熱費を抑えられる?

- オール電化の家が多いけど、ガス併用のメリットはあるの?

- オール電化とガス併用のどっちを選ぶのが正解?

じつはオール電化とガス併用のどちらを選ぶべきかで迷う人はとても多く、はじめての家づくりでは避けて通れない悩みのひとつです。これらの疑問を放置してしまうと、「思ったより光熱費がかかる」など住み始めてから後悔するかもしれません。

この記事では、オール電化とガス併用それぞれの費用面の違いから、メリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、オール電化とガス併用のどちらがあなたの家づくりに向いているのかを判断できるようになります。

結論として、ランニングコストを抑えるならオール電化、初期費用を抑えるならガス併用が費用面から判断する基準のひとつと言えるでしょう。さらに納得の注文住宅を建てるには、費用面だけでなくライフスタイルや住む地域との相性まで含めて比較することです。

この記事を参考に、オール電化とガス併用の特徴をよく理解して後悔しない選択をしてください。

▼ハウスメーカー比較なら、無料の一括資料請求サイトがおすすめ!

タウンライフならスマホで3分、家づくり情報が手に入る!

- 複数メーカーのカタログがまとめて届く

- 要望に合わせた間取りプランがもらえる

- オリジナル家づくり計画書がもらえる

- 自宅でゆっくり見積もり比較できる

- 希望するエリアの土地情報がもらえる

ほかにも一括資料請求サイトを利用するメリットがこちら!

- 資料をまとめてタイパ良く比較できる

- 営業なしで自分のペースで比較できる

- 展示場にないハウスメーカーに出会える

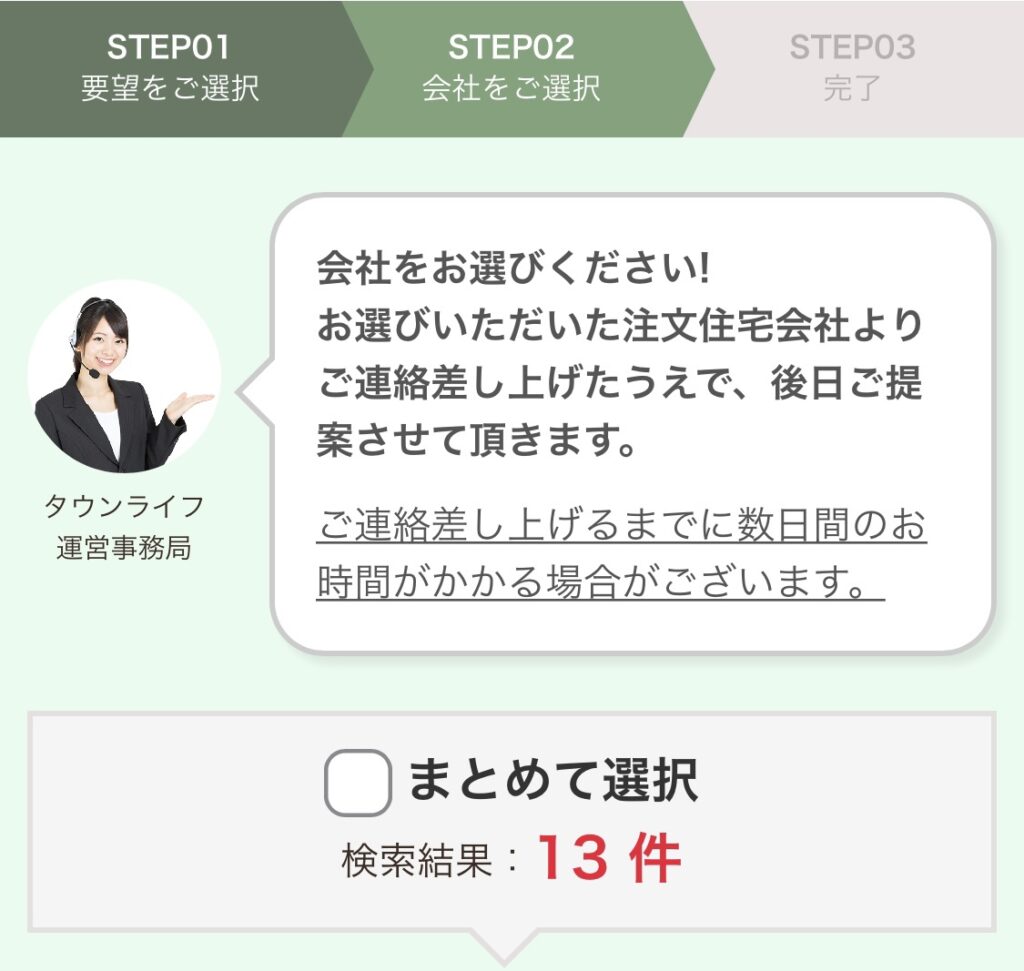

\\入力は簡単2ステップ//

資料をもらってお断りしても

違約金は一切かかりません!

【PRタウンライフ】

どちらが安い?ランニングコストならオール電化がお得

毎月の光熱費をできるだけ抑えたいなら、オール電化のほうが安くなるケースが多いです。

オール電化にすると電気の契約だけで済むため、ガスの基本料金を払う必要がありません。さらに、夜間の電気料金が安く設定されたプランを使えば、給湯や調理にかかる電気代も抑えやすくなります。

一方、ガス併用の場合は電気とガスそれぞれに基本料金がかかり、日中にエネルギーを使うほど光熱費が高くなりやすい傾向があります。

オール電化でランニングコストを抑えやすくなる理由には、次のようなものがあります。

- ガスの基本料金がなく、月々の固定費を下げられる

- 割安な夜間電力を活用すれば電気代を節約できる

- エコキュートなどの省エネ機器で消費電力を抑えられる

光熱費の負担をなるべく軽くしたいと考えているなら、オール電化を検討してもよいでしょう。

電気・ガスの基本料金の違い

光熱費には使った分の料金(従量料金)とは別に、契約そのものにかかる「基本料金」があります。ガス併用の場合、電気とガスのそれぞれに基本料金がかかるため、毎月の固定費が高くなりやすいです。

一方で、オール電化ではガスを契約しないため電気だけの基本料金で済みます。これが、ランニングコストを抑えられる理由のひとつです。

関東エリア(東京電力/東京ガス)の一般的な契約プランをもとに、基本料金の目安をまとめると次のようになります。

| 契約内容 | 基本料金(目安) |

|---|---|

| 電気(40A) | 約1,200円/月 |

| 都市ガス(20㎥) | 約1,000円/月 |

| プロパンガス | 約2,000円/月 |

たとえば、ガス併用で都市ガスを使っている場合でも、電気と合わせて基本料金だけで月に2,000円以上になることがあります。これに対してオール電化なら1契約分だけで済むため、その分毎月の負担が少なくなります。

【表で比較】モデル家庭の光熱費シミュレーション

同じ条件の家庭で比べた場合、年間の光熱費はオール電化のほうが安くなるケースが多いです。

オール電化では深夜電力の割引を活用できるため、給湯や暖房にかかる電気代を大きく抑えられます。ガス併用では、昼間のエネルギー使用やガスの基本料金がかさみやすく、トータルのコストが上がる傾向があります。

以下に、関東エリアで想定される4人家族(夫婦+子ども2人)の場合の光熱費を比較してみました。

| 項目 | オール電化 | ガス併用(都市ガス) |

|---|---|---|

| 電気代(月額) | 約12,000円 | 約8,000円 |

| ガス代(月額) | ― | 約5,000円 |

| 合計(月額) | 約12,000円 | 約13,000円 |

| 合計(年間) | 約144,000円 | 約156,000円 |

上記の比較から分かるように、年間で1〜2万円程度の差が出るケースもあります。とくに給湯や暖房の使用が多くなる冬場では、オール電化とガス併用の価格差を実感しやすいでしょう。

太陽光発電を導入した場合のコスト差

オール電化の住宅では、太陽光発電を導入することで光熱費を大きく減らしやすくなります。

オール電化と太陽光発電は電気だけで生活をまかなう点で相性がよく、発電した電気を自宅で使うことで電力会社から使用する電気を減らせます。とくに昼間の電気代が高くなりがちなオール電化では、太陽光の活用によってコストの上昇を防ぎやすい点はメリットです。

一方、ガス併用住宅では調理や給湯にガスを使うため、太陽光の恩恵を受けにくいです。電気の使用量が少ないぶん、自家発電の効果も小さくなる傾向があります。

たとえばオール電化の場合、昼間に自家発電した電気を給湯・調理・冷暖房に活用できるため、電気代の削減につながりやすくなります。

4kWの太陽光パネルを導入した場合の、両者のコスト差の目安(年間)は以下のとおりです。

| 住宅タイプ | 太陽光での電気使用量削減効果 | 光熱費削減の目安 |

|---|---|---|

| オール電化 | 約3,000〜3,500kWh | 約40,000〜50,000円 |

| ガス併用 | 約1,000〜1,500kWh | 約10,000〜15,000円 |

太陽光発電を導入するなら、日中に電気を多く使うオール電化のほうが効果を実感しやすく、光熱費を下げられる可能性が高いといえます。

\\ネットで簡単2ステップ//

オール電化とガス併用|ポイントはライフスタイルと使用時間帯

光熱費の差だけを見ると、オール電化のほうが安くなる傾向があります。ですが、実際の暮らしに合っているかどうかは金額だけでは判断できません。

たとえば、日中に家を留守にすることが多い共働き世帯と在宅時間が長い家庭では、電気の使い方がまったく違います。どちらを選ぶかは、ライフスタイルや電気・ガスを使用する時間帯もふまえて考える必要があるでしょう。

価格・安全性・災害対応で判断する

オール電化とガス併用は、費用面だけでなく「安全性」や「災害時の強さ」なども比較して選ぶのがポイントです。どちらを選ぶかで、生活の安心感や非常時の備え方が変わってきます。

たとえば、ガス併用は火力が強くて便利ですが、火災やガス漏れのリスクがゼロではありません。一方オール電化は、火を使わないため安心感が高く、災害時の復旧スピードにも違いがあります。

以下に、それぞれの特徴を比較した内容をまとめました。

| 項目 | オール電化 | ガス併用 |

|---|---|---|

| 安全性 | 火を使わないため火災リスクが低い | 火を使うため注意が必要 |

| 災害復旧 | 電気のほうがガスより復旧が早い傾向 | 地域によってはガス復旧が遅れることも |

| 非常時対応 | 太陽光+蓄電池で自家発電できる | カセットコンロなど個別対応が必要 |

費用面だけで判断せず、安全性や災害に備える視点も加えることで、より納得のいく選択をしましょう。

それぞれに向いている家庭タイプを把握する

オール電化とガス併用のどちらが向いているかは、家庭ごとの暮らし方によって異なります。

光熱費の安さだけでは、快適性や暮らしやすさは決まりません。家にいる時間帯や料理へのこだわり、災害への備え方など、ライフスタイルに合った選択が後悔を避けるポイントになります。

特に注文住宅では施主ごとのライフスタイルを設計に反映できるぶん、エネルギーの使い方も長期的な視点で慎重に考える必要があります。

以下に、オール電化とガス併用それぞれが向いている家庭の特徴をまとめました。

| 家庭タイプ | オール電化が合う家庭 | ガス併用が合う家庭 |

|---|---|---|

| 在宅時間 | 日中不在が多い (共働きなど) | 在宅時間が長い (子育て・在宅ワークなど) |

| 調理スタイル | IHでも満足掃除のしやすさを重視 | 強い火力を使いたい料理で鍋をふりたい |

| 非常時への備え | 太陽光・蓄電池で自家発電を取り入れたい | 停電でもガスが使える安心感を求めたい |

| 設備のシンプルさ | ガス配管不要で工事が少ない家にしたい | 既に都市ガスが引かれている土地に建てたい |

どちらが正解というよりも、あなたの暮らしに合っているかが大切です。日々の生活リズムや家族構成をもとに、向いているエネルギー方式を選ぶことが後悔のない家づくりにつながります。

▼オール電化・ガス併用住宅に対応したおすすめのハウスメーカーについては、こちらの記事で紹介しています。

オール電化のメリット6選

オール電化には光熱費が安くなる以外にも、家事のしやすさや安心感など暮らしの快適さにつながるポイントがいくつもあります。ここからは、オール電化を選んだ場合に感じやすい具体的なメリットについて解説をしていきます。

- 光熱費の支払いが1本化できる

- 火災リスクが低くて安心

- 油はねが少なくキッチンが汚れにくい

- 災害復旧が比較的早い

- 太陽光発電・蓄電池との相性がよい

- ガス設備が不要で導入がシンプル

1:光熱費の支払いが1本化できる

オール電化にすると電気だけで生活できるため、光熱費の支払いを一本化できて管理がとてもラクになります。

ガス併用では、「電気代」と「ガス代」がそれぞれ別の会社から請求されることが多く、支払い先や使用量の管理が複雑になりがちです。一方、オール電化はガス契約が不要なため電気代だけを管理すればよく、月々の家計管理がシンプルになります。

特に固定費をしっかり把握したい人にとっては、大きな安心感につながります。

毎月の支払いをできるだけ簡単にしたい人にとって、オール電化の管理のしやすさは大きなメリットと言えるでしょう。

2:火災リスクが低くて安心

オール電化は火を使わないため、火災リスクを下げられる安心感があります。

ガス調理では火を直接扱うため、ちょっとした不注意や子どものいたずらで火事につながる恐れがあります。特にコンロの消し忘れや、鍋の空焚きは思わぬ事故につながることもあるので注意が必要です。

その点、オール電化のIHクッキングヒーターは火を使わずに加熱するため、燃え移りの心配が少なく安全性が高いと言われています。

自動停止機能などの安全装置が備わっているタイプも多く、小さなお子さまのいる家庭でも安心です。

小さな子どもや高齢の家族がいて安全性を重視したい場合には、火を使わないオール電化のほうが安心して暮らせるでしょう。

3:油はねが少なくキッチンが汚れにくい

オール電化のIHクッキングヒーターは、ガスコンロに比べて油はねが少ないためキッチン周りが汚れにくいです。

IHはガス火と違い、鍋やフライパンの底だけを効率よく温めるため、空気が舞い上がらず油や調味料が飛び散りにくくなります。

五徳のような凹凸もないため、汚れてもサッと拭くだけで簡単にきれいにできて日々の掃除の手間も減らせます。

料理後の掃除をラクにしたい方やキッチンをきれいに保ちたい方には、IHの使いやすさは魅力的に感じるでしょう。

4:災害復旧が比較的早い

地震や台風などの災害時には、電気の復旧はガスより早いケースが多いです。復旧が早いことで日常生活の立て直しがしやすくなります。

とくに都市ガスでは配管の点検や漏れの検査が必要になるため、全面復旧まで数日~数週間かかるケースもあります。

一方、電気は送電線さえ復旧すれば比較的すぐに通電できるため、家庭への電気供給の再開も早くなりやすいです。電気が通れば照明や冷蔵庫、通信機器などの最低限の生活インフラも復活します。

それぞれのエネルギー復旧の早さを比較すると、次のような違いがあります。

- 電気:1週間程度

- 都市ガス:数週間〜1ヶ月程度

- プロパンガス:約2週間程度

太陽光発電に加えて蓄電池を導入している家庭では、停電時でも最低限の電力を確保できるため、災害時の安心感はさらに高まるでしょう。

5:太陽光発電・蓄電池との相性がよい

オール電化は太陽光発電や蓄電池と非常に相性がよく、自家消費を最大限に活用する暮らしが可能です。

オール電化では生活に必要なエネルギーをすべて電気でまかなうため、自宅で発電した電気を無駄なく使えます。太陽光で発電した分を昼間に使い、余った電気を蓄電池にためて夜間に活用すれば、電気を買う量を大きく減らせます。

太陽光+蓄電池の導入で得られるメリットがこちら。

- 昼間の電気を自宅で発電して電力会社からの購入を減らせる

- 発電しすぎた電気を蓄電池にためて夜間にも使える

- 停電時に最低限の照明や冷蔵庫を動かせるため安心

光熱費を少しでも抑えたい方や災害への備えを強化したい方には、太陽光と組み合わせやすいオール電化のほうがメリットを感じやすいでしょう。

6:ガス設備が不要で導入がシンプル

オール電化にすればガスの配管工事やガスメーターの設置が不要になります。

ガス併用住宅では、ガス給湯器・ガスコンロ・ガス管の引き込みなど、電気とは別に複数の設備が必要になります。一方オール電化住宅なら、エコキュートやIHクッキングヒーターを設置するだけで済むため、配管まわりの工事が不要で工期の短縮とコストの削減が可能です。

オール電化にして設備まわりをシンプルにするメリットがこちら。

- ガス配管やガスメーターの設置工事が不要

- ガス会社との契約や点検の手続きが発生しない

- 将来的なガス設備の交換や撤去の手間がない

できるだけ手間を減らしてシンプルに家づくりを進めたい方にとって、オール電化の導入は大きなメリットとなるでしょう。

\\ネットで簡単2ステップ//

オール電化のデメリット3つ

オール電化には多くの魅力がありますが、すべての家庭に最適とは限りません。導入前に知っておきたい注意点や、実際に住んでから後悔に感じやすいポイントもあります。

こちらでは、事前に理解しておきたいオール電化のデメリットについて詳しく解説をしていきます。

- 昼間の電気代が高くなる可能性がある

- 停電時にすべての機能が停止する

- 初期費用やメンテナンス費用がかかる

1:昼間の電気代が高くなる可能性がある

オール電化は時間帯によって電気代が変動するため、昼間に多く電気を使う家庭では光熱費が割高になる可能性があります。

オール電化向けの電気料金プランは、深夜の電気代を安くして日中の料金を高く設定しているのが一般的です。そのため、日中に電力を多く使う家庭では逆にコストが増えてしまうことがあります。

特に在宅勤務や子育てで昼間に冷暖房や調理機器を多く使う場合、予想以上に光熱費がかかることもあります。

たとえば、以下のような家庭では昼間の電気代が上がりやすい傾向にあるでしょう。

- 在宅勤務や子育てで在宅時間が長い

- 共働き世帯でも休日に家で過ごす時間が多い

オール電化は電気の使い方次第で電気料金に影響するため、生活スタイルとの相性をしっかり確認することが大切です。

2:停電時にすべての機能が停止する

オール電化はすべての設備を電気で動かしているため、停電が起きると調理・給湯・暖房などが使えなくなります。

ガス併用であれば、電気が止まってもガスコンロやガス給湯器が使えるケースがあります。しかし、オール電化の場合は電気が復旧するまで、生活に必要な機能がすべて停止してしまうという点はデメリットです。

短時間の停電であれば問題ないかもしれませんが、台風や地震などで長時間電力が使えない状態になると不便に感じてしまうでしょう。

災害や停電にしっかりと備えたい場合には、太陽光発電や蓄電池の導入も検討することで、リスク対策に繋がります。

3:初期費用やメンテナンス費用がかかる

オール電化はガス併用と比較して、導入時にかかる初期費用や設備のメンテナンス費用が高くなる傾向があります。

さらに、機器の定期的なメンテナンスや部品の交換が必要になるケースもあります。とくにエコキュートは10年を過ぎると修理や交換のリスクが高まりやすいため、長期的な費用負担も見据えておくことが重要です。

導入時の価格だけでなく、10年後・15年後のランニングコストも踏まえてオール電化を検討することが、失敗しない家づくりにつながります。

\\ネットで簡単2ステップ//

ガス併用のメリット5選

ガス併用にもオール電化にはない独自の強みがあります。とくに「強い火力」や「停電時の安心感」などは、ガス併用だからこそのメリットです。

ここからは、ガス併用にすることで得られる5つのメリットを具体的に解説していきます。

- 火力が強く料理しやすい

- 都市ガスならランニングコストを抑えやすい

- 停電時でも一部の設備が使える

- 初期費用を抑えやすい傾向がある

- ガス衣類乾燥機(乾太くん)を導入できる

1:火力が強く料理しやすい

ガス併用の最大の強みは、直火による強い火力で調理がしやすいことです。

ガスコンロは火力の立ち上がりが早く鍋やフライパンの温度が短時間で上がるため、炒め物や煮込み料理などで時間をかけずに調理ができます。火加減を目視で確認できるため、火力を調整しやすい点も魅力です。

特にガス火調理のメリットが実感できるシーンがこちら。

- 強火で一気に炒める中華料理

- 火加減を微調整しながらの煮物や揚げ物

- 直火で香ばしく焼き上げるグリル料理

キッチンを中心に家づくりをしたい方や、毎日の料理を楽しみたい方はガス併用住宅も検討してみましょう。

2:都市ガスならランニングコストを抑えやすい

都市ガスが使えるエリアであれば、オール電化よりも光熱費を抑えられる傾向にあります。

都市ガスは電気に比べてエネルギー単価が安く設定されている場合が多いです。とくに日中に電力を多く使う家庭では、オール電化だと電気代が高くなりやすい一方、ガス併用なら使用量に応じたコストコントロールがしやすくなります。

都市ガスの利用で光熱費が抑えられるケースは以下のとおりです。

- 在宅勤務などで昼間に電力をよく使う家庭

- 給湯や調理をガスでまかなうことで電力使用を抑えられる

- 電力とガスのセット割引を活用している場合

都市ガスが使える地域に住むなら、ガス併用にすることで光熱費を無理なく抑えられる可能性があります。

3:停電時でも一部の設備が使える

ガス併用住宅では停電時でもガスコンロやガス給湯器の一部が使えるため、非常時の安心感があります。

オール電化住宅は電気が止まると生活に必要なすべての機能が停止してしまいますが、ガス併用であれば電気が復旧する前でも給湯や調理ができる点はメリットです。

ただし、ガス給湯器には電力を必要とする機種もあるため、完全に電気に頼らず使えるかはモデルによって異なります。

もしもの停電時に備えたい方や防災意識が高いご家庭では、ガス併用にすることで生活の安心感を得られるでしょう。

4:初期費用を抑えやすい傾向がある

ガス併用住宅は、オール電化に比べて導入時の設備費用を抑えやすいです。

オール電化ではエコキュートやIHクッキングヒーターなど、比較的高額な機器を導入する必要があります。一方でガス併用なら、ガス給湯器や一般的なガスコンロの導入費が安く済むため、初期コストを抑えやすいこともメリットです。

都市ガスが整備されているエリアであれば、配管工事も最小限で済むため追加費用が発生しにくいです。

建築費を少しでも抑えたいと考えているなら、ガス併用にすることで予算内で理想の住まいを建てられる可能性が高まります。

5:ガス衣類乾燥機(乾太くん)を導入できる

ガス併用住宅では、乾燥時間が短く仕上がりもふんわりとしたガス衣類乾燥機「乾太くん」が導入できます。

電気式に比べてパワーが強く、約5kgの洗濯物を約50分ほどで乾燥できて、タオルや衣類がふっくらと仕上がるのが特徴です。

乾太くんを導入することのメリットがこちら。

- 雨や湿気で外干しできない日でもすぐに乾く

- 生乾き臭や部屋干し臭の心配が減る

- 洗濯〜乾燥の時短で家事の負担を軽減できる

洗濯の手間を減らしたい方や効率よく家事を進めたい方にとって、ガス併用で乾太くんを導入できることは大きなメリットになるでしょう。

\\ネットで簡単2ステップ//

ガス併用のデメリット3つ

ガス併用には光熱費の安さや火力の強さなどの魅力がある一方で、注意すべきポイントもあります。とくにコストや安全性については、事前に理解しておくことが大切です。

ここからは、ガス併用で知っておきたいデメリットについてわかりやすく解説していきます。

- 基本料金が電気とガスで二重にかかる

- プロパンガスはコストが高い

- 火災・ガス漏れのリスクがある

1:基本料金が電気とガスで二重にかかる

ガス併用住宅では電気とガスそれぞれに基本料金がかかるため、月々の固定費が高くなる傾向があります。

ガス併用では電気会社とガス会社の両方と契約する必要があり、それぞれの基本料金を支払うことになります。使用量が少なくても基本料金は発生するため、光熱費を極力抑えるなら特に注意したいポイントです。

たとえば、電気基本料金が1,200円、都市ガスの基本料金が1,000円の場合、使用量が少なくても月2,000円の固定費になります。

ランニングコストの安さを重視するなら、ガス併用による基本料金の二重負担については理解しておく必要があるでしょう。

2:プロパンガスはコストが高い

プロパンガス(LPガス)は都市ガスに比べて料金単価が割高な傾向があります。とくに地方ではプロパンガスしか選べないケースもあり、ガス料金が高くなりやすいです。

プロパンガスが割高になる主な理由は次のとおりです。

- 配送や設置にコストがかかる

- 業者によって料金が異なる

- 使用量が少なくても基本料金が高めに設定されている

都市ガスが使えない地域に住む場合は、プロパンガスのコストも踏まえて長期的なランニングコストを見極めることが大切です。

3:火災・ガス漏れのリスクがある

火を使うことによる火災やガス漏れのリスクも、ガス併用住宅では気をつけたいポイントです。

ガスコンロやガス給湯器は「火」や「ガス」を扱う設備です。万が一、器具の老朽化や接続不良が起これば、火災や一酸化炭素中毒といった重大な事故につながる可能性もあります。

そのため、小さな子どもや高齢の家族がいる家庭では、特に慎重に検討する必要があるでしょう。

たとえば、ガス使用時には以下のことに注意が必要です。

- コンロの消し忘れによる火災の危険

- ガス管の劣化や接続ミスによるガス漏れ

- 換気不足による一酸化炭素中毒のリスク

家族の安全を確保するためにも、ガス併用住宅では、安全装置付きの機器を選ぶことや定期的な点検・メンテナンスを欠かさないことが重要です。

\\ネットで簡単2ステップ//

オール電化とガス併用が向いている人の特徴

オール電化とガス併用にはそれぞれ違った魅力と課題があります。どちらを採用するか検討する際には、あなたの生活スタイルに合った設備を判断することが大切です。

こちらでは、オール電化とガス併用それぞれの方式が向いている人の特徴について紹介していきます。

オール電化に向いているのはこんな人

- 光熱費を一本化してシンプルに管理したい

- 火を使わず、安全性を重視したい

- 太陽光発電や蓄電池と組み合わせて自家消費したい

- 都市ガスが通っていない地域に住んでいる

- 共働きで夜間に電力を多く使う

オール電化は光熱費の管理をラクにしたい方や、安全面を重視する家庭におすすめです。太陽光発電との相性がよく、昼間の電力消費を抑えられる設計にすれば、さらにランニングコストを抑えられます。

ガス併用に向いているのはこんな人

- 火力の強いガスコンロで料理を楽しみたい

- 停電時にも調理や給湯を使えるようにしておきたい

- 初期費用を少しでも抑えたい

- 乾太くんを導入したい

- 都市ガスが利用できるエリアに住んでいる

ガス併用は火の扱いに慣れていて、調理のしやすさや非常時の安心を重視する方に向いています。初期費用を抑えられる点も魅力のひとつで、家づくりにかかるトータルコストを少しでも抑えたい人にもおすすめです。

ほかにも、室内干しをメインに考えていて、ガス衣類乾燥機の乾太くんを導入したい人はガス併用住宅を検討するのが良いでしょう。

\\ネットで簡単2ステップ//

オール電化とガス併用で失敗しないための注意点3つ

オール電化とガス併用にはそれぞれに魅力がある一方で、選び方を間違えると「想定外の出費」や「使い勝手の悪さ」に後悔するかもしれません。

ここからは、オール電化とガス併用を選ぶうえで事前に押さえておくべき3つの注意点について詳しく解説をしていきます。

- 初期費用とランニングコストのバランスを考慮する

- 停電時のリスクを考慮する

- エリアによって都市ガスが選べない場合がある

1:初期費用とランニングコストのバランスを考慮する

オール電化とガス併用のどちらの方式を選ぶにしても、建築時の初期費用だけでなく住み始めてからの光熱費まで含めて比較することが大切です。

オール電化は設備費が高くなる傾向がありますが、夜間電力や太陽光発電を活用できれば月々の光熱費を抑えられる可能性があります。一方、ガス併用は初期費用を抑えやすいものの電気とガスの両方の基本料金がかかるため、長期的にはコストが高くなりやすいです。

両者の費用のバランスを見極めるポイントは次のとおりです。

- 設備費・配管工事費などの初期コスト

- 電気・ガスの単価と契約プラン

- 太陽光発電の有無と売電・自家消費の想定

見積もり時には、初期費用だけでなく10年後や20年後のランニングコストまで想定して、将来にわたって経済的な負担とならないような選択をしましょう。

2:停電時のリスクを考慮する

とくにオール電化住宅では、停電によって生活インフラがすべて止まるリスクを理解しておく必要があります。

オール電化は給湯や調理などすべてを電気でまかなうため、停電時にはIHコンロやエコキュートが使えなくなります。これにより、お湯が出ない・料理ができないといった状況を想定しておくことが重要です。

一方ガス併用であれば、一部の設備は電気に頼らず使用できるため、災害時にも一定の生活機能を維持しやすくなります。

オール電化とガス併用を比較する際に、停電に備えて検討すべき点は以下のとおりです。

- 自然災害が起こりやすい地域かどうか

- 停電時に使用できる代替手段はあるか(カセットコンロなど)

- 太陽光発電+蓄電池の導入で停電時も最低限の電力を確保できるか

災害時の備えとして、停電に対するリスクと対策についても検討しておくことが、家族が快適で安心できる暮らしにつながります。

3:エリアによって都市ガスが選べない場合がある

ガス併用を検討する場合は、その地域に都市ガスが通っているかを事前に確認しましょう。

都市ガスは地方や郊外の住宅地では供給エリア外のことも多いです。都市ガスが使えない場合はプロパンガス(LPガス)を選ぶことになり、月々のランニングコストが高くなる可能性があります。

新たに都市ガスの配管を引くには高額な工事費がかかることもあり、費用面でも想定外の出費となる可能性が高いです。

土地やエリアによって選べるガスの種類は変わります。ガス併用を検討する際には、エリアのガス事情をあらかじめ調べておくことが後悔を防ぐポイントです。

\\ネットで簡単2ステップ//

まとめ|オール電化とガス併用は価格・安心・将来性で比較しよう

この記事では、オール電化とガス併用の違いから、向いている人の特徴について詳しく解説してきました。

結論として、光熱費を抑えたいならオール電化、初期費用や災害時の安心を重視するならガス併用がおすすめです。

ただし、エリアや家庭ごとの暮らし方によって適正は異なるため、家づくりの早い段階から検討しておくことが大切です。

オール電化とガス併用の導入についてはハウスメーカーによって対応できる設備が異なります。 必ず2〜3社をしっかり比較しながら、納得できる住まいを実現できる会社を選びましょう。

家づくり成功の秘訣はあなたにぴったりなハウスメーカーを見つけること

後悔のない家づくりを実現する秘訣は、あなたの要望を叶えてくれるハウスメーカーを見つけることです。

相性のいいハウスメーカー、営業マンとともに家づくりをおこなうことで、性能も価格も妥協しない納得の住まいが建てられます。

しかし、複数のハウスメーカーに1社ずつ希望を伝えて、相性を確認するのは時間もかかり大変です。

わたしも実際に、ハウスメーカーを3社ほど訪問。1社あたり4~6時間ほどかけて、デザインや間取りの提案をしてもらいました。

「そんなに時間をかけてられない」「希望は叶えたいけど効率よく家づくりをしたい」と思いますよね。

そこで利用したのが、無料でできる間取り作成サービス「タウンライフ家づくり」でした。

タウンライフなら、簡単な入力だけで次のような情報が手に入ります。

- 希望に合った間取りプランを提案してもらえる

- 複数の住宅会社から一括で資料請求できる

- たくさんの暮らしのアイデアが手に入る

自宅にいながらスマホで3分で依頼できて本当に便利でした。

タウンライフなら家づくりのアイデアが一括で手に入る

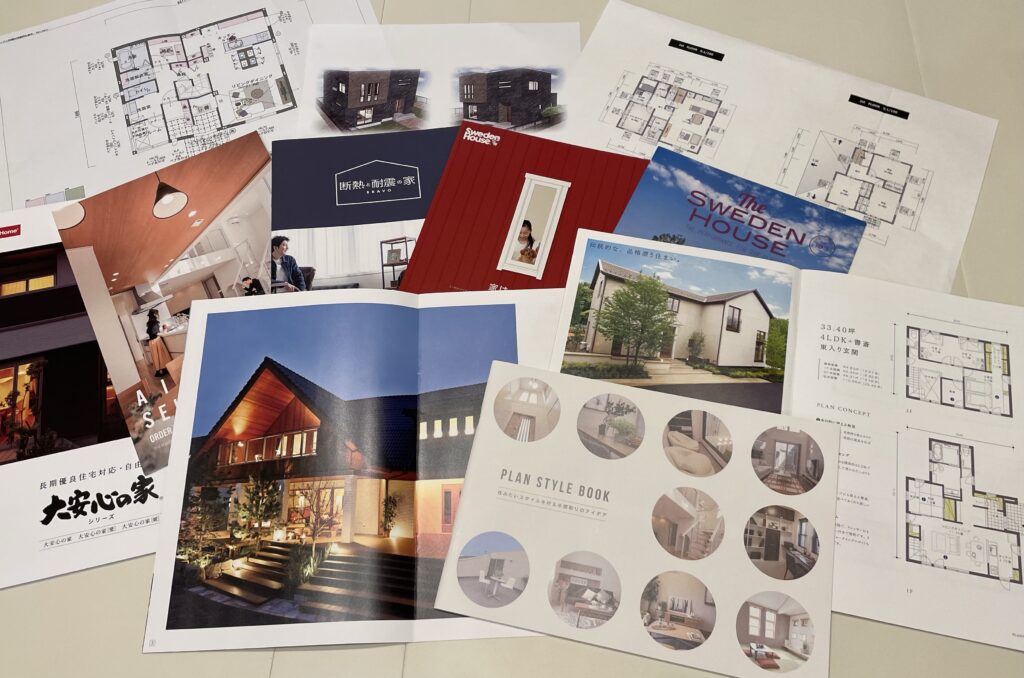

タウンライフで資料請求すると、間取りプラン以外にも次のような資料が無料でもらえます。

- ハウスメーカーのカタログ

- 家づくりのアイデア集

- 要望にあわせた間取りプラン

無料なのにすごい数の情報が手に入る!

提携しているハウスメーカーも豊富で、きっとあなたの要望を叶えてくれるハウスメーカーに出会えます。

資料請求したからといって契約しなくても違約金などは一切かかりません。

【3分で完了】申し込みは簡単2ステップ

タウンライフを使えばスマホからたったの3分で、複数のハウスメーカーに一括で間取り作成依頼ができます。

入力は要望を選択していくだけだからとっても簡単。

たったこれだけで一括で家づくりの資料が手に入ります。

備考欄に詳細な要望を入力することで、より希望を反映した間取り提案をしてもらえます。

【入力例】

- 1階にファミリークローゼットがほしい

- 洗面と脱衣室を分けたい

- リビングの一角にワークスペースがほしい

タウンライフ家づくりを活用して後悔のない家づくりにしよう

タウンライフ家づくりは、簡単・3分・無料で複数のハウスメーカーを比較できる一括資料請求サービスです。自宅にいながら、複数のハウスメーカーから間取りを提案してもらえます。

資料をもらって契約をお断りしても費用は一切かかりません。

わたしもタウンライフを利用して、理想の間取りを叶えられるハウスメーカーを見つけられました。

一方で、はじめから1社にしぼって家づくりをしてしまうのはおすすめしません。必ずあなたの要望に近いハウスメーカーを2・3社に絞って比較検討しましょう。

ハウスメーカーごと特徴を理解することで、本当に相性のいいメーカーがきっと見つかります。